地处鄂陕交界的湖北省郧西县,与中国工农红军有着割舍不断的深厚渊源。在这里,红二十五军用7个月时间,将部队从2500多人发展到包括地方游击队、抗捐队在内的6000多人,并最终历时10个月,最早到达陕北。如今,在这片红色的沃土上,红军留下的印记依然随处可见。《记者再走长征路》来到湖北郧西,感悟长征精神在这里的代代传承。

记者:吴俊莲

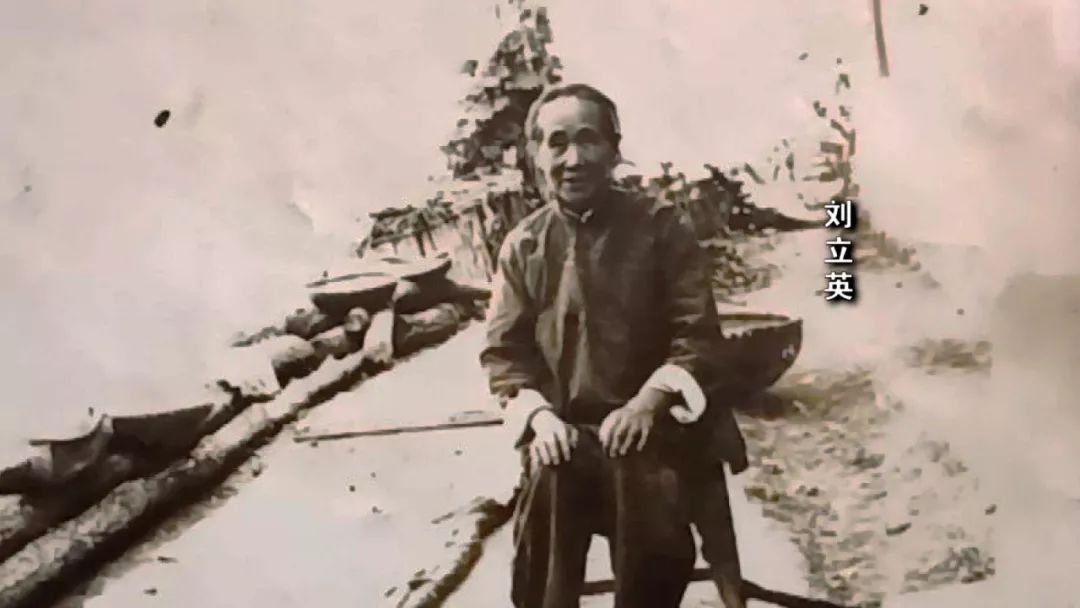

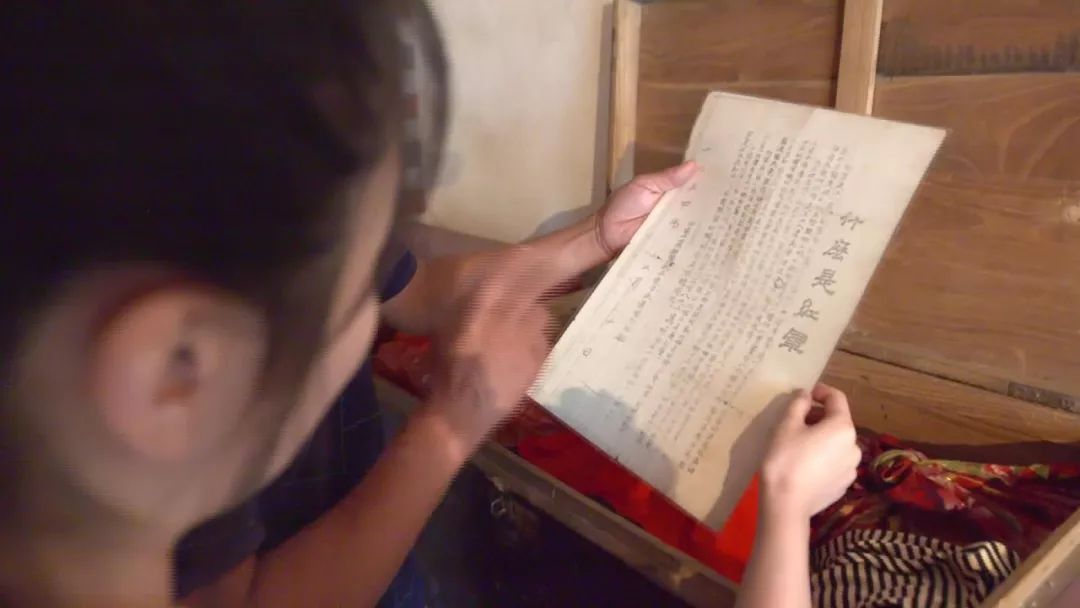

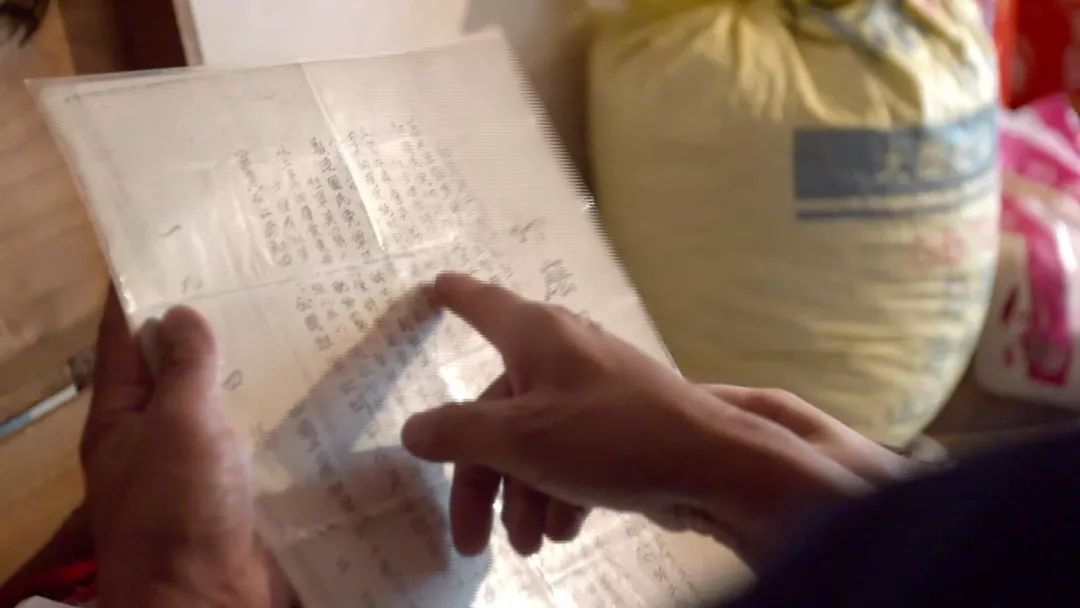

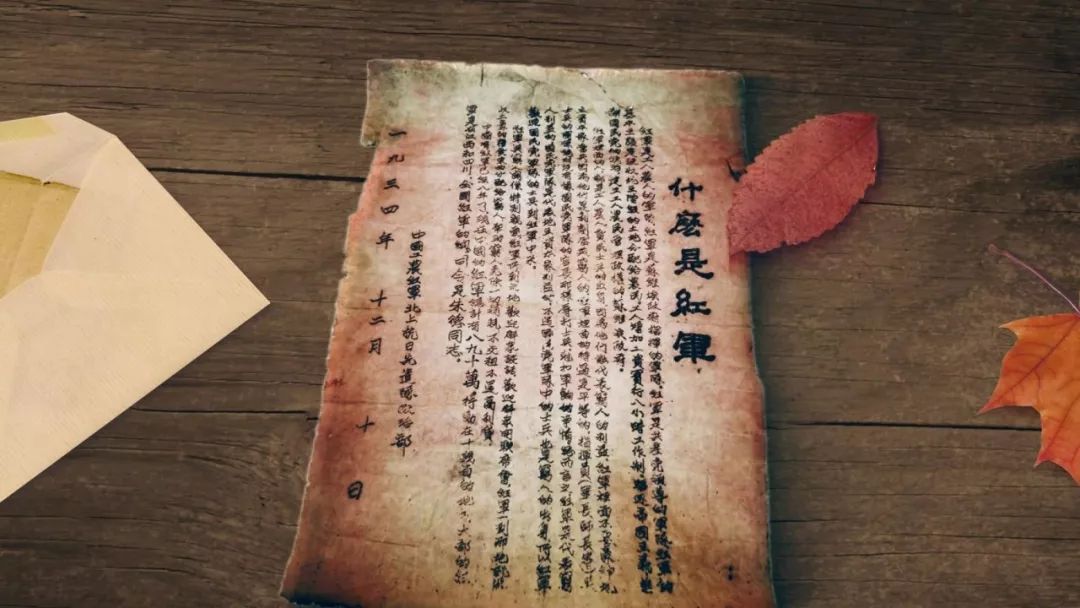

这里是湖北省十堰市郧西县的档案馆,我们在这里发现了一张已经褪色的传单。这张传单是1934年12月印发的,上面不仅阐述了什么是红军,还详细地介绍了红军部队的作风。直到1981年,当地的村民刘立英将这张珍藏了46年的红军传单交到了郧西县档案馆。

1934年11月

红二十五军奉命离开鄂豫皖革命根据地

实行战略转移

来到十堰、陕南地区,

在这里扩大了部队力量

虎头岩村村民刘立英的丈夫李玉才

是在那个时候加入了红军

1935年5月

红二十五军准备西征北上

临行前

已是红军特务队副班长的李玉才

回老家看望生病的母亲

将一张红军传单交给刘立英

“红军里面的人,都是工人、农民、贫民、士兵出身,所以他们能代表穷人的利益”,这张红军传单上讲的都是大白话,为的就是告诉老百姓,红军到底是什么样的队伍。

刘立英虽不识字,也不知道上面写的到底是什么,但她知道这是红军发的传单,一定不能丢。

历经敌人的百般折磨,刘立英始终没有交出这张红军传单。

直到1981年,当地核查史料,刘立英才将这张红军传单交给了郧西县档案馆,这张跨越了半个世纪的红军传单才被大家知晓。

记者:吴俊莲

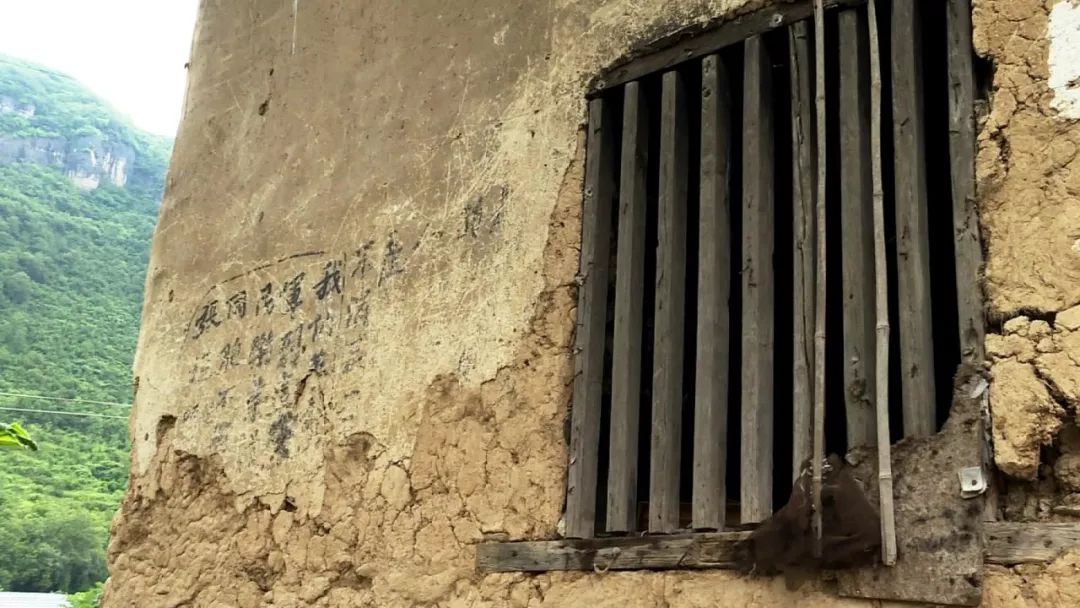

在郧西的这几天,我们发现这里的许多乡镇,至今还保留着曾经的红军标语。当年红25军为了扩大部队,发动群众,不仅印发了《什么是红军》的传单,还在村里的房子上写下了许多红军标语。村里的老人告诉我,这里有个二天门村,当年村子一共78户人,其中76人都参加了红军。

墙上的红军标语跨越80多年仍依稀可见,当年红军“打土豪、分田产”的主张,得到了穷苦百姓的拥护,越来越多的人加入到了红军队伍。

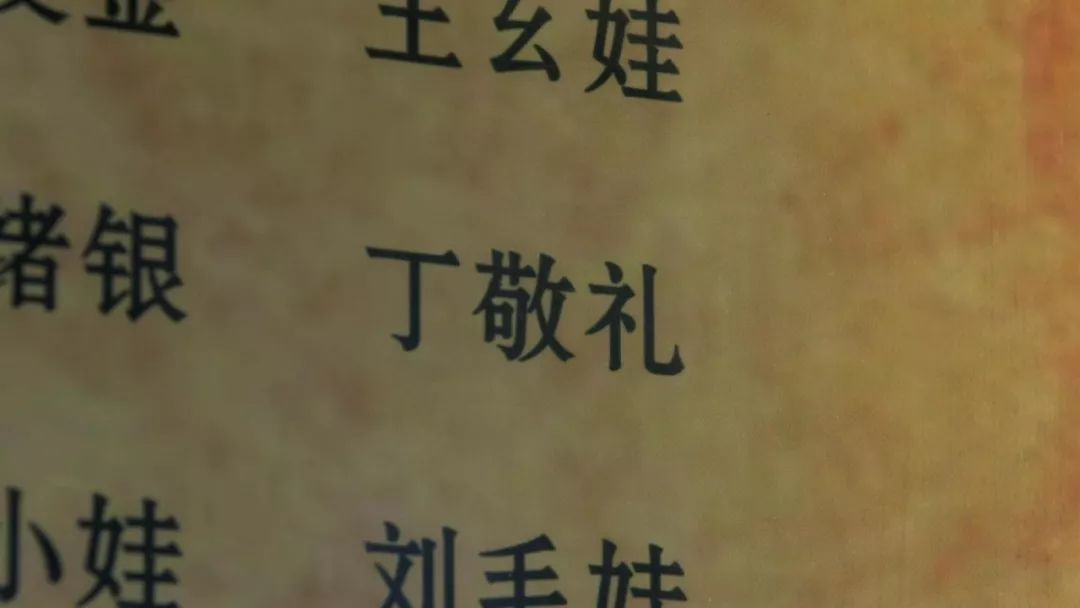

老人提到的丁敬礼,是当年红军组织的抗捐队中的一员。1935年,他为了反抗地主的压迫,参加了抗捐队,并担任宣传委员。

为了把红军的政策主张告诉给更多贫苦百姓,丁敬礼自编红军歌谣,走村串户地唱给大家。不久,这些歌谣传到了敌人的耳中,敌人把丁敬礼抓捕后吊在树上。直到牺牲的那一刻,他也没有改变自己的信念。

军民一心,历经生死,不改初心。据统计,郧西县的2409名烈士中,半数以上是在保护红军、支援红军中牺牲。

一代人有一代人的长征路,如今,在这片红色的沃土上,红军精神一直在传承。

一张褪了色的红军传单,一句跨越了大半个世纪的红军标语,将我们带回到了那段艰苦卓绝的烽火岁月。85年过去了,红军的传单虽然褪去了鲜红,但人民军队为人民的形象却永远印刻在百姓心中。今天,当我们解读这段历史时,依然能从岁月的痕迹里感受到长征精神的伟大和永恒。那段波澜壮阔的历史,必将成为奋进在新长征路途上年轻一代不竭的精神动力。

记者:吴俊莲 张天宇 张勇 董伟 陈迪翔 粟毅